Тел.: (4822) 388-384 (администрация), 389-001 (музей)

E-mail: mednoe@sovrhistory.ru

Новости

Стена памяти

Проект "Стена памяти" создан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в память о тех, кто сражался на фронте и работал в тылу. В этом проекте приняли участие школьники Калининского, Лихославльского и Торжокского районов Тверской области.

Антонов Иван Иванович

Родился в деревне Внуково Новоторжского уезда в 1904 году в крестьянской семье, где росло еще 8 детей. Работал в городе Торжке на заводе «Парк».

В 1941 году началась война и боевые действия быстро подошли к Торжку. Завод готовили к эвакуации. Фашистские самолеты почти ежедневно бомбили город, а также и деревню Внуково. Каждый день Иван уходил на завод, как на фронт, и его семья не знала, вернется ли он живым. Торжок горел, беженцы заполоняли деревню, а завод надо было готовить к эвакуации. И это был подвиг: несмотря на налет немецкой авиации идти снова и снова, на завод, не зная, дождется ли тебя семья.

Осенью 1941 г. вместе с последним эшелоном. Иван Иванович уехал в Ярославскую область в город Данилов. Оттуда он был призван на фронт в 1942 году. Воевал пулеметчиком на Прибалтийском направлении. Освобождали деревни и города. В одном из писем своей жене Татьяне Ивановне и детям Сергею и Владимиру он написал такие слова: «Как хорошо, что немец до нашей деревни не дойдет. Уж такие зверства фашисты творили с людьми».

Участвовал в штурме крепости Кёнигсберга (ныне город Калининград). Был награжден орденом «Великой Отечественной войны» и медалями, главная из которых «За отвагу».

Вернулся с войны, но болезни не дали пожить, в 1953 году он ушел из жизни.

Арипов Закир Султанович

Родился в Узбекистане, в городе Туркестан. Окончив школу, в 1942 году ушел на фронт. Был разведчиком. Участвовал в Сталинградской битве – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны, положившей начало коренному перелому. Битва стала первым масштабным поражением вермахта, сопровождавшемся капитуляцией крупной войсковой группировки. Дошел до Европы. Победу встретил в госпитале, так как был ранен. Пуля прошла через всю руку. Лишился двух пальцев.

Арипова Макзума Валиевна

Родилась в Татарстане. Во время раскулачивания многодетную семью сослали в Узбекистан. В семье была старшим ребенком. Приходилось много работать. Во время войны работала в госпитале санитаркой. Ухаживала за тяжело-раненными бойцами. Потом работала в военной пекарне. Хлеб пекли для раненых солдат, для воинских частей. В 1944 году братишку проводила на фронт. В 1945 году получила «похоронку».

Похоронена в России, в городе Лихославль.

Белинский Евгений Иванович (21.04.1926 — 12.06.2003)

Родился 21 апреля 1926 года в деревне Хлёстово Новокарельского района Калининской области. Закончил 6 классов Палюжинской семилетней школы Спировского района Калининской области в 1940 году. С июня 1941 года и до призыва в ряды РККА в ноябре 1943 года был колхозником в колхозе «Гудок». Призван на фронт в ноябре 1943 года. С 23 ноября 1943 года по 10 мая 1944 года был курсантом на базе войсковой части № 15811 в составе 61 мотострелкового полка. После прохождения курса молодого бойца с 10 мая 1944 года по 1 апреля 1945 года был стрелком в этой же войсковой части. С 1 апреля 1945 года по 10 июля 1946 года был санитаром в той же войсковой части, но уже в составе 645 медико-санитарного батальона, а с 10 июля 1946 года по 21 апреля 1948 года- шофёром- санитаром. С 21 апреля 1948 года по 5 апреля 1950 года в составе войсковой части 18051 был минометчиком минометов калибра 120 мм. С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией в составе медико-санитарного взвода войсковой части 15811 шофёром-санитаром. Заканчивал военную службу в городе Улан-Удэ (станция Дивизионная), откуда и был демобилизован в апреле 1950 года.

После возвращения домой с ноября 1950 года по ноябрь 1953 года работал заведующим Новостанской избой-читальней Новокарельского района Калининской области. С сентября 1953 года по май 1954 года прошёл обучение в училище механизации и сельского хозяйства № 5 г.Лихославль, где получил специальность механика-комбайнёра. С мая 1954 года по декабрь 1958 года работал комбайнёром механизированной тракторной станции в селе Залазино Лихославльского района Калининской области. Затем долгие годы (с декабря 1958 года по день выхода на пенсию в апреле 1977 года) работал в колхозе «Новый мир» комбайнёром, бригадиром комплексной бригады, трактористом и полеводом. Был женат. 25 мая 1953 года зарегистрирован брак с Пушкиной Татьяной Николаевной, вместе с которой воспитали 3 детей (сына и 2 дочерей). В свободное от работы время, а также находясь на пенсии, занимался столярным делом (отлично делал прялки, деревянные грабли, мебель и т. п.), был заядлым охотником и грибником.

За службу в рядах РККА с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года, а также в послевоенное время правительством СССР был награждён:

- орденом Отечественной войны 2 степени

- медалью Жукова

- медалью «За Победу над Японией»

- юбилейной медалью «50 лет вооружённых сил СССР»

- юбилейной медалью «60 лет вооружённых сил СССР»

- юбилейной медалью «70 лет вооружённых сил СССР»

- юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Белов Василий Иванович

Звание: Гвардии сержант, Командир отделения 108 Отдельной роты разведки.

Место рождения: Калиниская обл., Ново-Карельский р-н, Осташковский сельский совет.

Дата рождения: 1924 год

Воевал: 119 гвардейская стрелковая дивизия 2-ого Прибалтийского Фронта (1942-1945(6))

Освобождал: Литва, Латвия, Пустошки, Великие луки

Был призван: 24.08.1942 г

Награды: Орден Славы 3 степени, Орден Отечественной войны 2 степени, Медаль за Отвагу, Медаль за Боевые Заслуги

Умер: 7 октября 2004 года

Беляков Виктор Кузьмич

Родился 7 февраля 1923 года, Калининская область Лихославльский район деревня Меленка. Окончил 5 классов в 1936 год, основная специальность плотник. Призван комиссией при Лихославльском районом военном комиссариате Калининской области и отправлен 21 ноября 1941 года в часть. Военную присягу принял 10 декабря 1941 года при 352 отделе пулемётно-артиллерийском батальоне.

6 ноября 1943 года контужен, в 1944 году ранен в области груди.

Находился в немецком плену с января 1944 года по май 1945 года.

Награды: три ордена Красной звезды, юбилейная медаль «50 лет вооружённых сил», значок «25 лет победы в Великой Отечественной Войне».

Болошины Мария Алексеевна и Николай Алексеевич

Мария Алексеевна, 1923 г.р., ст. краснофлотец, радист. В РККА с 1942 года. Наименование воинской части: 5 А. Б.,23 РС. Дата окончания службы: 15.04.1946. Место рождения: Калининская обл., д. Мухино. Награды: медаль "За боевые заслуги", медаль "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией". Умерла 31 марта 1966 года.

Николай Алексеевич, 1924 г.р., сержант. Место рождения: Калининская обл., Медновский р-н, д. Мухино. Дата и место призыва: Калининский РВК, Московская обл., Калининский р-н.

Выбытие из воинской части не позднее 30.12.1944. Награждён Орденом Отечественной войны II степени.

Борисов Анатолий Николаевич

«Я был мобилизован в армию в 1942 году Высоковским райвоенкоматом» - вспоминает Анатолий Николаевич.

«7-го сентября 1942 года в деревню Семёнково принесли повестку, меня и моих товарищей отправили в город Калинин на формирование воинской части 2-ой гвардейской танковой армии. Я был зачислен в 6-ой гвардейский армейский батальон».

После того, как часть была сформирована, в декабре 1942 года Анатолий Николаевич был отправлен под Курск. Сразу стал командовать отделением. В это время готовилось большое немецкое наступление на Москву. Солдаты тоже очень тщательно готовились, предполагая, что будет.

Задачей сапёрского отделения, которым командовал Анатолий Николаевич, было ставить мины при отходе, при наступлении, делать проходы для танков, готовить переправы, резать колючую проволоку.

Далее Анатолий Николаевич вспоминает Курско-Орловскую битву: «После этой бойни, где погибли товарищи мои, много немцев было разбито, очень много танков и другой техники. Нас вывели на формирование. Под Курском сооружали командный пункт и попали под миномётный обстрел. Меня засыпало землёй, потом мои однополчане откопали меня».

«Далее было форсирование Днепра и освобождение Киева. У Корсунь-Шевченского перевала окружили немцев и уничтожили. Далее Днестр. И вступили на территорию Молдавии».

«Перед нами была Европа. Под городом Яссы 2 танковую армию разбили немцы. После формировки в 1944 году нас перекинули в Польшу. 17 января 1944 года взяли Варшаву. В районе Померании перешли границу Германии. 2 мая взяли Берлин. В честь победы написал свою фамилию углём на стене Рейхстага. Была встреча с американцами. Моя военная служба закончилась в звании младшего сержанта. После войны учил новобранцев в Германии. 18 июля 1946 года демобилизовался».

Анатолий Николаевич Борисов имеет многочисленные благодарности, награждён медалями: «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией», орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.

Булыгин Иван Кириллович (12.02.1907-09.06.1961)

Родился 12 февраля 1907 года в деревне Дубровка Осташковского сельского совета Новокарельского района Калининской области в семье крестьянина-середняка. В восемь лет поступил учиться в Осташковскую начальную школу, которую закончил в 1919 году. В этом же 1919 году поступил учиться в Толмачёвскую школу 2 ступени в приготовительный класс. Ввиду большой семьи у отца и малого количества трудоспособных вынужден был прервать учёбу в 1920 году и помогать отцу до 1924 года в его хозяйстве. В октябре 1924 года поступил учиться в Доманихинскую двухгодичную школу крестьянского хозяйства, которую закончил в 1926 году и был направлен на работу в Толмачёвское сельскохозяйственное товарищество в качестве счетовода, где и работал до сентября 1928 года. В октябре 1928 года поступил работать в качестве чернорабочего на строительство Свирской гидроэлектростанции. Проработав там некоторое время, поступил на рабочие курсы арматурщиков без отрыва от производства. По окончании курсов был назначен на работу в качестве строительного десятника. На строительстве Свирской гидроэлекростанции проработал до июля 1929 года. А затем был переведён на строительство Ново-Тагильского металлургического комбината на Урале, где и проработал до сентября 1929 года. Затем был откомандирован от комбината на учёбу на Уральский строительный рабочий факультет города Свердловск на 3 курс, который окончил в октябре 1930 года. После окончания рабочего факультета был зачислен студентом Уральского строительного института по специальности конструктор, где проучился до января 1933 года, после чего был исключён с института в связи с тем, что хозяйство отца было признано кулацким. Одновременно с учёбой в Уральском строительном институте работал учителем математики в музыкальном техникуме города Свердловска в течение двух лет. В феврале 1933 года поступил на работу учителем математики в Чухломскую среднюю школу Ивановской области, где проработал до конца учебного года. В июле 1933 года вернулся на Родину, а в сентябре этого же года поступил на 10-месячные курсы физиков-математиков при Вязниковском педагогическом техникуме Ивановской области. В июле 1934 года окончил вышеназванные курсы и по личной просьбе был направлен в распоряжение Калининского областного отдела народного образования. 15 июля 1934 года получил назначение в качестве учителя физики и математики в Гнилицкую неполную среднюю школу Емельяновского района Калининской области, где проработал до 14 октября 1941 года- дня оккупации района немецко-фашистскими захватчиками. В 1937-1940 годах учился заочно в Калининском учительском институте.

Находился в оккупации 49 дней. А затем до 21 февраля 1942 года ждал мобилизации на военную службу. 8 августа 1942 года в бою получил сквозное пулевое ранение в брюшную полость и был отправлен в полевой госпиталь, после чего как тяжелобольного эвакуировали 2 декабря 1943 года в глубокий тыл, а затем демобилизовали. По приезде из армии, как инвалид войны, не мог работать по состоянию здоровья. 14 октября 1944 года поступил на работу в Парфёновскую семилетнюю школу Лихославльского района учителем физики и математики с одновременным выполнением обязанностей заведующего учебной частью, где и проработал до самой своей смерти в июне 1961 года. Был женат, вместе с супругой воспитывал 5 детей (2 сыновей и 3 дочерей).

За службу в рядах РККА с 23 февраля 1942 года по 16 декабря 1943 года. А также правительством СССР был награждён :

- медалью «За боевые заслуги»

- медалью «За Победу над Германией»

- медалью «За доблестный труд»

Был представлен к ордену «Красная Звезда».

Валикова Екатерина Власовна

Валикова Екатерина Власовна в 1942 году вместе со своей матерью и младшим братом во время облавы была схвачена и отправлена на работы в Германию. Но в Белоруссии их оставили в лагере. Из-за страха подорваться на заминированных полях немцы заставляли женщин и детей таскать бревна по заминированным полям, а сами шли следом. Однажды женщины спасли и спрятали у себя в бараке раненого красноармейца. Тогда немцы выстроили их всех вдоль барака и потребовали выдать бойца, иначе всех расстреляют. Но боец не мог допустить, чтобы погибли женщины и малолетние дети, он сам вышел к немцам. Его тут же у всех на глазах расстреляли. После освобождения Белоруссии прабабушка вместе со своей матерью влилась в регулярные войска Красной армии. Воевала в санитарном поезде, который вывозил раненых с фронта в тыл. Не раз их поезд попадал под бомбежки. Войну закончила в Кенигсберге.

Виноградов Иван Егорович

Родился: 3 июля 1926 года в деревне Ершиха. Звание: старший сержант, связист. Воевал в Германии. Умер в г. Лихославль 24 мая 1995 года.

Волков Петр Иванович

Петр Иванович родился в январе далёкого 1911 года, еще в дореволюционной России в небольшой деревеньке Клыпиха Новоторжского уезда, Кузовинской волости Золотихинского прихода. В обычной крестьянской семье было одиннадцать детей: девять мальчиков и две девочки. Основным занятием было не только земледелие и животноводство, но и ремесленничество: валяние валенок, ткачество. В свободное время и по праздникам мой прадед виртуозно играл на гармони и был «первым парнем на деревне».

В начале 30-х годов 20 века прадедушка встретил мою прабабушку Анну Алексеевну и в 1933 году они поженились, вскоре у них родился первенец – девочку назвали Валентиной. Но в ноябре 1939 года в связи с объявлением Советско-финской войны на Карельском перешейке Петра призвали в армию, и он вместе с братьями и другими односельчанами, отправился на фронт, защищать Родину. Зимняя война продлилась 105 дней, 105 «кровавых» дней, как её называли сами фины. Но мой прадед не успел вернуться в родной дом с победой, так как сразу был призван в ряды Советской армии и принял участие в самых первых, жесточайших боях Великой Отечественной Войны.

В одном из таких боев (по рассказам дедушки шел седьмой день войны) прадедушка с товарищами попал под минометный обстрел и получил серьезные ранения. Несмотря на это он смог проползти через поле, где на дороге его подобрали советские солдаты, и он был отправлен в госпиталь с многочисленными осколочными ранениями в голову и плечо, контузией. Один осколок так и не смогли удалить, и он прожил с ним до конца своих дней. Более полгода он пролежал в госпитале и по инвалидности был демобилизован.

Вернувшись в 1942 году в родную деревню, он застал только стариков, женщин и детей. Но стране нужна была помощь и в тылу, стране нужен был хлеб. Петр Иванович не остался в стороне, ударно трудился, был бригадиром, потом председателем.

С прабабушкой Анной Алексеевной мой прадед Петр Иванович прожили вместе 46 лет, вырастили шестерых детей: трех дочерей и трех сыновей, один из которых мой дедушка: Волков Анатолий Петрович. Умер Петр Иванович в декабре 1979 года в связи с онкологическим заболеванием легких.

Егоров Николай Егорович

Гв. Красноармеец. Родился в 1901 году в Калининской обл., Лихославльском р-н, д. Лужки. Место призыва Лихославльский РВК, Калининская обл., Лихославльский р-н. Награждён 93 сп медалью «За боевые заслуги».

Боевой путь

Место призыва: Лихославльский РВК, Калининская обл., Лихославльский р-н 14.07.1941

Курская битва. 05.07.1943 - 23.08.1943

Орловская наступательная операция. 12.07.1943 - 18.08.1943

Контрнаступление советских войск в битве под Курском. 12.07.1943 - 23.08.1943

Наступление Воронежского и Степного фронтов с целью выхода на р. Днепр. 25.08.1943 - 30.09.1943

Букринская наступательная операция. 12.10.1943 - 24.10.1943

Киевская наступательная операция. 03.11.1943 - 13.11.1943

Оборонительная операция на Киевском направлении. 13.11.1943 - 23.12.1943

Житомир-Бердичевская наступательная операция. 24.12.1943 - 15.01.1944

2-й удар. Разгром на правобережной Украине. 01.02.1944 - 31.03.1944

Проскурово-Жмеринская наступательная операция. . (Операция 2-го удара) 04.03.1944 - 17.04.1944

6-й удар. Разгром немцев в Западной Украине. 01.07.1944 - 31.08.1944

Львовско-Сандомирская наступательная операция. (Операция 6-го удара) 13.07.1944 - 30.08.1944

Разгром немцев в Польше. Январь-февраль 1945 г.

Сандомирско-Силезская наступательная операция (январское наступление 1-го Украинского фронта). 12.01.1945 - 28.01.1945

Нижне-Силезская наступательная операция 08.02.1945 - 28.02.1945

Берлинская наступательная операция. 16.04.1945 - 08.05.1945

Медаль «За боевые заслуги» 10.12.1942 , 17.05.1945

Журавлёва Евгения Васильевна

Знакомая её матери, возглавлявшая курсы медицинских сестёр, пристроила туда бабу Же-ню, приписав ей в документах три года. Спустя шесть месяцев она же отправляет её в тыл к знакомому начальнику комендатуры третьей военной автомобильной дороги. Отсюда она попадает с острым приступом печени в госпиталь, где, наслушавшись рассказов о фронтовых буднях от раненых медсестёр, радисток, связисток, ни о чём другом думать не могла. Наши войска наступали, и надо было срочно освобождать госпиталь. В спешке составлялся список выздоравливающих, которых отправляли на Северо-Западный фронт в 241-й запасной полк, откуда бойцы уходили на фронт. Естественно, на неё никто не обра-щал внимания. И лишь спустя три месяца, когда она уже ни на что не надеялась, приеха-ли танкисты.

Вот как рассказывала сама баба Женя:

-Заместитель начальника штаба танкового полка, капитан Грязнов, остановившись воз-ле меня, воскликнул: «А это что за чудо? Не испугаешься танков?» Она даже не повери-ла. Когда они приехали, весь полк сбежался. Солдаты стали орать: «С кем воюешь, с папой или одна?» Смешно, наверное, было. А она тогда сильно злилась. Полковой санитар (ему 40 лет было), здоровый, кряжистый мужик - колоритная фигура, словно вылит из одного куска дерева, мордвин по национальности, Павел Моисеевич Имаров, говоривший по-русски неважно, взяв надо мной шефство, сказал: «Теперь я - ваша отец, а вы - мой дочерь». Так прабабушка и прижилась в полку.

Награды:

Медаль за отвагу, дата подвига: 02.01.1944-04.01.1944.

Медаль за отвагу, дата подвига: 01.01.1944-15.01.1944.

Орден Отечественной войны 2 степени, дата подвига: 11.07.1944-31.07.1944.

Захарова Александра Васильевна

Александра Васильевна родилась в большой многодетной крестьянской семье в деревне Телицино Калининской области. Перед войной работала медсестрой в Лочкинской больнице Лихославльского района.

Когда началась война, ей было 20 лет, и она была призвана на фронт в качестве медицинской сестры. Войну начала на Северо-западном фронте, в районе направления Ржева.

Александра Васильевна храбро вступила в перепалку с одним из офицеров – не подчинилась приказу отдать сено для лошадей, тем самым спасла жизнь тяжело раненых бойцов. Она прикрывала сеном раненых солдат, когда отвозила в госпиталь, чтобы те не замерзли. Офицер лишил ее еды на неделю, а бойцы, благодарные за свои спасенные жизни, делились своим пайком. Дальше эвакуация проводилась по железной дороге в сторону Ленинграда, так как в сторону Москвы дорога была перерезана. Железную дорогу постоянно бомбили, восстанавливать приходилось своими силами. Для Александры Васильевны это было тяжёлое испытание, так как приходилось принимать в этом участие и за много километров таскать лес для шпал. В дальнейшем вместе с санитарным поездом попадает в Ленинград, в один из госпиталей города и там остаётся на весь период блокады, ухаживает и лечит раненых бойцов.

За весь период войны Александра Васильевна получила множество наград.

После окончания войны получила жилье в Ленинграде, но жить в городе после блокады было очень тяжело. И она приняла решение вернуться на свою малую родину, в свою деревню.

Игнатов Николай Михайлович

Родом Николай Михайлович из города Рязань. Родился в интеллигентной семье, в которой было трое детей. Когда началась война, был призван на Западный фронт. На тот момент ему было 23 года. Воевал в пехоте в звание сержанта, в должности пулемётчика, пулемётного расчёта под номером 1 (стрелок). Принимал неоднократно участие в боевых действиях. Николай Михайлович в составе роты силами своего пулемётного расчёта отражал натиск фашистов, т. к. бои были оборонительные. Пулемётчики в этих боях ставились на самые опасные направления атаки противника. За участие в этих боях он был представлен к наградам.

В дальнейшем судьба Николай Михайлович сложилась трагично. В одном из боев он был контужен взрывом снаряда. После неравного и тяжело боя, наши отступили, а немцы вели зачистку и добивали тяжело раненых, и прадед в бессознательном состоянии был взят немцами в плен. В составе советских военнопленных попал в оккупированную фашистами Польшу. Полякам, которые были на стороне фашистских захватчиков, разрешалось брать из числа военнопленных работников. Так Николай Михайлович попал в эту группу и оказался на ферме батраком у одного польского пана.

После окончания войны всех, попавших в плен в начале войны, ждало жесткое наказание. Николай Михайлович, зная об этом, опасался вернуться домой. В 1947 вышел указ на разрешение вернуться всем военнопленным без исключения. Николай Михайлович вернулся на Родину. После прохождения проверки было выявлено, что он не сдался в плен, а был взят на поле боя в бессознательном состоянии. Так как прямой вины не было, жесткого наказания не последовало, но ему запретили жить и работать в больших городах. После этого он решил ехать в глубинку. Через знакомых матери, он поехал в деревню Телицино Калининской области Тут ему пригодились навыки, полученные в годы батрачества, он был мастер на все руки: и плотник, и столяр, и печник.

Ингинен Лидия Сергеевна

16 июля 1925 года в деревне Яхромино Калязинского района Тверской области родилась Ингинен Лидия Сергеевна.

Лидия Сергеевна прожила долгую и трудную жизнь. Ей было 16 лет, когда фашисты напали на нашу Родину. Трудное было время. Голод, холод, разруха. Нужно было работать за тех, кто ушёл воевать.

Осенью 1941 года её мобилизовали на рытьё окопов в Тургиново на Ржевском направлении. Тонны земли были вырыты хрупкими руками. Немцы постоянно бомбили с самолётов. Было очень холодно, постоянно хотелось есть и спать. Всё терпели, потому что знали, что на фронте ещё труднее.

После захвата фашистами Ржева и Калинина Лидия Сергеевна вернулась домой в свою деревню и продолжала работать в тылу. Она валяла валенки, вязала рукавицы и носки и отправляла на фронт.

После освобождения Калинина от немецких захватчиков, её мобилизовали на восстановление города. Нужно было заготавливать лес для пилорам. Лес доставали из реки Тверцы военнопленные немцы, а девчонки грузили его на грузовые трамваи и доставляли на пилорамы. Много тягот и испытаний выпало на долю Лидии Сергеевны.

В 1945 году пришла Победа. Нужно было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Лидия Сергеевна работала в колхозе и за свой труд была награждена орденом «Знак Почёта», а позже получила медаль «Ветеран труда». В юбилейные даты была награждена медалями. Вышла замуж, родила и воспитала шестерых детей. За рождение пятого ребёнка была награждена бронзовой медалью материнства, а за рождение шестого – серебряной медалью материнства.

Я помню её доброй шустрой и подвижной бабулечкой. Помню, как любила забираться к ней на колени и трогать морщинки на её лице. Я помню и горжусь!

Киров Иван Иванович

Передо мной лежит пожелтевшая от времени фотография. На ней изображён мой прадедушка, Киров Иван Иванович. Он ушёл на войну совсем молодым. В 1941 году ему было всего 20 лет.

В нашей семье хранится настоящая реликвия – красноармейская книжка - главный документ солдата в период Великой Отечественной войны. Как много она может рассказать!!!

Из неё я узнал, что мой прадед из рабочей семьи. Образование - начальное, 4 класса. В 1940 году он был призван в ряды Красной армии в городе Ленинград. Служил в 235 штурмовом авиаполку в 3-ей эскадрильи.

На войне Иван Иванович был воздушным стрелком. Он прошёл путь от курсанта до старшего сержанта.

Самолеты, на которых он летал - это легендарные штурмовики Ил-2. Железная птица могла развить скорость с 320 км/ч до 520 км/ч. В кабине воздушного стрелка находился крупнокалиберный пулемёт со 150 патронами.

В отличие от пилота, кабина стрелка находилась вне бронекорпуса штурмовика. Поэтому, единственной его защитой от огня со стороны хвоста - самого опасного направления - была лишь стальная плита толщиной 6 мм. От огня сбоку стрелок не был защищён вовсе. Потери среди стрелков были куда большими, чем среди пилотов.

Немецкие истребители умели стрелять с 1000 м, они убивали стрелка-радиста, а потом подходили вплотную и расстреливали наши самолеты…Я считаю, что каждый боевой вылет был как подвиг!

Иван Иванович был настоящим героем! Он был награждён за храбрость, проявленную в военные годы: двумя «Орденами Красного Знамени», «Орденом Отечественной войны II степени, Медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

И хотя я никогда его не видел, очень им горжусь!!! Ведь мой прадед Иван Иванович Киров был храбрым и хорошим человеком!!!

Клочков Константин Павлович

Родился 25 мая 1913 года в деревне Нарезки Оленинской волости Ржевского уезда Тверской губернии.

С 1938 по 1940 год проходил срочную службу в армии. В 1940 году началась Финская война, и Константин Павлович ушел воевать с финнами. Во время войны были морозы более чем сорок градусов, но он стойко держался. Константин Павлович был командиром орудия в артиллерийской дивизии и политруком. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, он продолжил воевать с немцами. Служил в дивизии, которой командовал известный генерал Иван Данилович Черняховский.

Во время войны Константин Павлович был пять раз ранен, лежал в госпиталях, а затем возвращался в строй. В начале Великой Отечественной войны воевал на пушках - «сорокапятках», которые стреляли на небольшие расстояния, поэтому их ставили на передний край, то есть ближе к врагу. Однажды ему удалось подбить из этой пушки немецкий танк. Его вызвали в Москву, где Калинин вручил медаль «За отвагу».

Очень тяжелые бои шли на Ржевско-Вяземском направлении. После одного из таких боев на реке Осуге было насчитано только с нашей стороны 49 подбитых танков. Последний бой с фашистами, в котором участвовал Константин Павлович, был бой за взятие Кенигсберга. В этом бою его тяжелораненого направили в госпиталь. Это было в апреле 1945 года.

После лечения он был направлен на Дальний Восток – воевать с Японией. И на Тихом океане в сентябре 1945года он закончил свой поход.

Константин Иванович воевал пять лет без отдыха. Был награжден двумя орденами Славы, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

Умер 14 октября 1991 года.

Кощеев Павел Данилович

Ушел на фронт сразу же в первые дни войны. Дома остались жена и четверо малолетних детей. Воевал в разведроте под Ленинградом на Волховском фронте. В одном из рейдов был схвачен немцами в плен, но во время обстрела лагеря ему с товарищами удалось бежать. После плена он еще не раз ходил в разведку, однако в декабре 1942 года Павел Данилович не вернулся с задания. Только в 1946 году семья получила известие, что их близкий человек пропал без вести под Ленинградом.

Кудряшов Алексей Васильевич

Родился 28 марта 1912 года в деревне Аржаное Ососьенского сельсовета Спировского района Калининской области в крестьянской семье.

В январе 1942 года стал рядовым красноармейцем 137 зенитной батареи ПТО (противотанковое орудие).

30 октября 1943 года окончил учебный батальон и выбыл в действующую армию. Присвоено звание сержанта. Зачислен в 7-ую механизированную гвардейскую бригаду ПТР на должность командира отделения роты ПТР.

1 мая 1944 года – присвоено звание «гвардеец».

С 23 июня 1944 года по 31 июля 1944 года участвовал в боях на 3-ем Белорусском фронте.

С 1 августа 1944 года по 9 мая 1945 года участвовал в боях на 1-ом Прибалтийском фронте.

Награды:

За личное мужество и отвагу в боях с врагами, приказом от 05.10.1944 награжден медалью «За отвагу»

Приказом товарища Сталина объявлена благодарность за взятие городов: Борисово, Минск, Молодечная, Вильнюс, Шауляй, Иелгава

Умер в 2003 году.

Кудряшова Валентина Дмитриевна

Все дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. И всё меньше и меньше остаётся участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое нельзя забывать. Ведь за то, что мы живём сейчас мирно и счастливо, отданы миллионы жизней в борьбе с фашистами.

Война. Я – мальчик не знающий войны, но только от одного произношения этого простого и незамысловатого слова замирает сердце. Для меня это самое страшное слово… Война. В истории нашей страны было множество войн. Но, пожалуй, самой страшной, жестокой и беспощадной была Великая Отечественная война.

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. И по истине были нормы выработки на полях, где трудились мальчишки и девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна.

Как - то мы с мамой сидели и разговаривали о моей прабабушке, которая во время войны трудилась и помогала фронту. Мама моя много расспрашивала у прабабушки про годы войны. Я подрос и тоже спрашивал у прабабушки. Война прошла через каждую семью , через каждую человеческую судьбу, разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл.

Моя прабабушка, Кудряшова Валентина Дмитриевна, скромная и добрая женщина. Родилась 5 февраля 1930 году в Лихославльском районе деревня Ладониха. До войны она успела закончить начальную школу. Когда началась война прабабушке было 11 лет. Старшего брата Александра и папу прабабушки забрали воевать на войну. Погибли и никаких данных о том, где и когда так и не нашли.

Семья у них была большая, поэтому прабабушке приходилось много помогать. Сама жизнь заставляла этих людей работать от зари до зари, и поэтому детям удавалось в лучшем случае закончить два или три класса и нужно было идти работать, помогать родителям. Так случилось и с моей прабабушкой. Учиться хотелось, но школа находилась далеко от дома, а обуви теплой не было. Детство у прабабушки было тяжелое. Когда началась война, трудилась наравне со взрослыми. Пахали на быках поля, сеяли вручную поля, косили сено и убирали. За работу получала паек как на взрослого человека. Нянчила у более зажиточных людей детей и ей давали за это продукты. Одежда и обувь были рваные, но мы не жаловались, говорит прабабушка. Что было, то и носили. Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что могли. «Обиду на свою судьбу не держу, время было такое, не мне одной трудно пришлось»- говорила прабабушка. Работали много, очень уставали. Но вечером в клуб все равно бежали. Одевали более приличную одежду с сестрой по очереди. Плясали босиком . Мы были в поле , когда объявили, что война закончилась. Все радовались и плакали от счастья. После войны уехала прабабушка в 16 лет работать в Москву и работала 10 лет на железной дороге без образования. Умерла прабабушка в 88 лет в 2018 году.

Лебедев Иван Михайлович

Призван на военную службу 24 августа 1942 года.

Место призыва: Ново-Карельский РВК Калининской области Ново-Карельского района.

За время службы был пулеметчиком и минометчиком, стрелком и сапером.

С августа 1943 года по май 1945 года проходил службу в составе 16 гвардейского строевого полка Калининской области.

В период Великой Отечественной войны был ранен дважды. Первый - в сентябре 1943 года в правую ногу, второй – в феврале 1945 года тяжело ранен в голову.

В августе 1942 года за самоотверженные и отважные действия был награжден медалью «За отвагу». Это было в ночь на 21 февраля 1944 года в районе деревни Старо-Имуменщина Сиротинского района Витебской области, где он, находясь под огнем противника, наводил проводную связь, чем содействовал захвату двух пленных ефрейторов.

В августе 1944 года от имени Президиума Верховного Совета ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден орденом «Красная Звезда».

Закончил войну в звании ефрейтора.

Махмудов Искандар Умарович

Мой дед-ребенок войны. В 1941 году на Советский Союз напали немцы. Со всех 15 республик люди уходили на фронт. Беда заглянула в каждую семью, где бы она не находилась. Вот так и счастье и беда одновременно зашла в один из Таджикских домов. Из молодой семьи мужчина ушел на фронт, а жена ждала рождение ребенка.

В 1942 году 2 января мальчик появился на свет. Женщина радовалась счастью, весточку отправила мужу. Сына назвали Искандар.

Но война ни кого не щадит. В 1943 году отец погибает на фронте. Женщина растит ребенка одна. Голод и болезнь дают о себе знать. В 1945 году Искандар остается сиротой.

Трех летнего Искандара отправили в детский дом, родных его не нашли. Он вырос, окончил школу. В 18 лет пошел служить в Советскую армию. После службы уехал поднимать Алтай. Женился на русской девушке Марии. Они родили двух прекрасных детей. Всю жизнь искал своих родных, и встретил на Алтае. Стал общаться с родными, которые жили в Таджикистане. В 1992 году решили переехать на Родину в Таджикистан. Не зная о военном положении, которое творилось в Душанбе, семья приехала к родным. В 1992 году мой дед погиб на улицах Душанбе. Избежав одной войны, он погиб на другой.

Морозов Иван Иванович

Родился 10 июня 1924 года в деревне Восход Торжокского района.

Когда ему было 17 лет, началась война. Сначала он копал оборонительные траншеи в Селижаровском и Кувшиновском районах. Там он испытал первые бомбёжки и обстрелы. В 1942 году Ивана Ивановича отправили в действующую армию. Его фронтовая дорога началась от Торжка через Старицу, на Ржев. Эта дорога осталась в его памяти тяжёлыми воспоминаниями. Вражеские самолёты висели над их головами в продолжении всего пути. Расстреливали каждого, кто попадал в зону поражения. Первый бой Иван Иванович провёл подо Ржевом. Потом были бои за Ростов, Днепропетровск, Чернигов, Киев, Белоруссию и Прибалтику. Довелось воевать ему и в Японии, в Монголии, и за взятие Берлина. Закончил Иван Иванович войну в звании старшего сержанта.

Награждён многими медалями и орденами:

- «За оборону Сталинграда;

- «За победу над Германией»;

- «За победу над Японией»;

- Медалью «Жукова» и юбилейными медалями.

- Орденом «Отечественной войны 2 степени»;

- «За боевые заслуги».

После войны вернулся в родную деревню Восход Торжокского района Калининской области. Стал работать в колхозе «Мир»: на полях, был конюхом, пастухом. Любой работы не боялся. Женился на Нине Петровне. У них родилась дочь Таня.

Награждён медалями «Ветеран труда» и «За долгий добросовестный труд».

Умер 3 октября 1998 года.

Мухаммадиев Рашид Валиевич

Родился и вырос в Узбекистане, город Чирчик, Ташкентская область. В 1944 году ему исполнилось 16 лет. С такими же мальчишками - ровесниками он мечтал попасть на фронт и защищать свою Родину. Они несколько раз убегали из дома и пробравшись в вагоны с продовольствием, которые отправлялись на фронт, пытались там спрятаться. Их находили и отправляли домой. В последний раз они пробрались в охраняемый эшелон, на них завели дело. Ребятам грозила тюрьма. У одного парня отец занимал должность начальника военкомата. Мальчишкам прибавив года, отправили на фронт 16 июля 1944 года. Доехав до Европы, Рашид встретил победу в одном из ее городов. Но война для Рашида Валиевича не закончилась. Его и других солдат перебросили на восток.

В 1945 году Мухаммадиев Рашид Валиевич погиб участвуя в Маньчжурской операции. Его родные получили «похоронку». В его родном городе Чирчик, установлен Монумент, посвященный миллионам советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. На памятной плите увековечено имя Мухаммадиева Рашида Валиевича.

Петраковец Иван Харитонович

и

Петраковец Антонина Фёдоровна

Петраковец Иван Харитонович родился в селе Словечно Житомирской области Украинской ССР. В 1939 году был призван на службу в армии. Он был участником Великой Отечественной войны, где и познакомился с Петраковец Антониной Фёдоровной. Антонина ушла на фронт медсестрой в качестве добровольца. Она была призвана в Лихославле, а жила в Лихославльском районе деревне Клыпиха. Антонина и Иван обвенчались на фронте. В 1942 году Антонина была контужена, и о ней долго не было вестей. Поэтому её сестра назвала свою младшую дочь в честь Антонины Фёдоровны. К счастью, Антонина была жива и вскоре дала о себе знать. Иван Харитонович и Антонина Фёдоровна вместе прошли всю войну и даже дошли до Берлина и участвовали в его взятии. После войны они остались жить в Германии. Потом переехали в Лихославль, затем в Завидово, а в конце уехали в Подольск, где и остались жить до конца своих дней. Детей у них не было, поэтому они взяли двух ребятишек из детского дома.

Петраковец Иван Харитонович дослужился до капитана и был награждён Орденом Отечественной войны II степени (1944) и Орденом Красной Звезды (1954). Петраковец Антонина Фёдоровна так же была награждена Орденом Отечественной войны.

Плаксина Фаина Павловна

Труженик тыла. В 1941 году, когда отец ушел на фронт, Фаина Павловна, как и все жители деревни, вышла на работы в колхоз. С ранней весны до поздней осени она работала на сельскохозяйственных работах, зимой работала на ферме, а вечерами вязали теплые носки и варежки для наших защитников. Каждый раз, отправляя посылку на фронт, она надеялась, что ее отец Кощеев Павел Данилович получит от нее теплый подарок.

Прохоров Владимир Ильич

Когда ему исполнилось шестнадцать лет, он пошел на фронт добровольцем. Он был командиром гаубичного расчета, участвовал в битве за Севастополь. Он прошел всю войну и дошел до Берлина. Там он и встретил победу. Во время сражений был ранен. После окончания войны он пять лет продолжал служить в вооруженных силах. За героизм во время войны он был награжден орденами. Но, к сожалению, они не сохранились, дедушка не относился к ним как к чему-то значимому. Когда он пришел со службы, он просто отдал ордена соседским мальчишкам. Спустя несколько лет ему был вручен Орден Отечественной войны. Награждали его в Кремле. После службы он работал на радиаторном заводе – токарем. За его труд был награжден орденом трудового красного знамени.

Прадедушка не любил рассказывать о войне. Но бабушка рассказала, что, когда она училась в шестом классе, его пригласили на классный час, посвященный дню победы. И тогда он рассказывал ребятам, как участвовал в сражениях, как командовал гаубичным расчетом, как был ранен. Рассказывал о своих боевых товарищах и о трудностях, которые им приходилось преодолевать. Ребята слушали его затаив дыхание. А в конце классного часа, ему повязали пионерский галстук с вышитой надписью. И приняли в почетные пионеры отряда имени «Володи Дубинина».

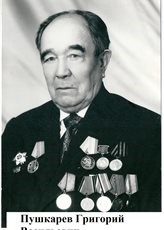

Пушкарев Григорий Васильевич

Ушел на фронт в первые дни войны. Воевал в танковых войсках, был командиром танка, принимал участие в Курской битве. Во время одного из боев его танк был подбит и загорелся. Вытаскивая из танка своих товарищей, получил сильные ожоги. После госпиталя вернулся вновь в строй. Победу встретил в Берлине. Расписался на стенах рейхстага.

Анатолий Петрович Рулин

Родился 30 ноября 1923 году в Калининской области Кушалинском районе деревни Шестино. Когда началась война, ему было 18 лет. Он призвался на фронт, совсем не понимая, что его ждет и как будет трудно. Дедушка был низкого роста и худощавого телосложения, однажды это спасло ему жизнь.

В 1942 году в небольшой деревушке под Калинином советские солдаты, в числе которых был и Анатолий Петрович, попали в окружения к фашистам. Немцы отпускали только женщин и детей, всех остальных ждала неминуемая гибель. Местные жители переодели дедушку в старую стёганку и выдали его за ребенка, именно так маленький рост спас дедушке жизнь.

Он очень не любил рассказывать эту историю, потому что считал, что должен был остаться там, в маленькой деревушке со своими однополчанами.

После войны Анатолий Петрович вернулся в родные края и жил в Лихославле. В апреле 1985 года был награжден Орденом отечественной войны 2 – ой степени.

Умер в 2005 году, похоронен в Лихославле.

Сафронов Николай Васильевич

Сафронов Николай Васильевич родился 27 декабря 1924 года. Был призван в ряды советской армии в период Великой Отечественной Войны 1 февраля 1942 года. Службу начинал в 115 учебном запасном стрелковом полку, который базировался в Старицком и Высоковском районах. После двухмесячной подготовки, был направлен на фронт во Ржев.

После наступательных боев конца июля и начала августа 8 августа 1942 года был ранен. Находился в госпитале в городе Казани. После выздоровления из госпиталя направлен в Гороховецкий лагерь на формирование, где был зачислен в 442 артиллерийский полк Горьковской области. Полк после месячной подготовки был укомплектован частью и направлен на фронт. Прибыл на станцию Бутурлиновка, где полк разгрузился и был передан армии Рокоссовского, которая действовала на Донском направлении. С боями соединились с армией, которая освобождала Сталинград.

Под населенным пунктом Миллерово вторично ранен и награжден орденом Отечественной войны второй степени. Из госпиталя по выздоровлению вернулся в свою часть. После жестоких упорных боев, часть направили на формирование в город Купянск.

После 442 артиллерийского полка направили на северный Донец, где находились в обороне в течение двух месяцев. После полк был переименован в 229 гвардейский артиллерийский полк и направлен на Орловско-Курское направление. При ведении боя был ранен, отправлен в госпиталь города Уфа. После госпиталя комиссован по инвалидности третьей группы. Через три месяца, вновь взят в армию. Зачислен в артиллерийский учебный полк, в составе которого прошёл Румынию, Болгарию, Австрию, Венгрию.

В 1945 году мобилизован согласно указу Президиума Верховного Совета СССР о лицах, имеющих 3 и более ранений.

Смирнов Константин Егорович

Родился 04.09.1914 года в деревне Явидово Лужковского с\с Луковниковского района Калининской области. До войны работал в Ленинграде каменщиком. В июне 1941 года был призван на военную службу. Дома осталась семья: жена Смирнова Александра Семеновна, старший сын Герман 1935 г.р., и двойняшки Валентина и Евгений, которые родились 16 февраля 1941 года.

Воевал на Волховском фронте на Ладожском озере. Был участником Синявинской наступательной операции 1942 года. Был ранен. После контузии Константина Егоровича комиссовали из армии. В 1944 году вернулся домой.

После войны работал в колхозе имени Жданова, затем председателем Лужковского сельского совета. Работал строителем ферм, домов, печником, пригодился опыт, приобретенный в Ленинграде.

Умер 14.10.1981 года в возрасте 67 лет.

Сорокин Алексей Иванович

1908 года рождения, уроженец деревни Авксеньково Ильинско-Ховонского района Ивановской области.

Русский, член ВКП/б/ с 1930 года. Образование среднее военно-политическое, окончил в 1933 году Киевскую Пехотную школу. В июле 1941 года окончил 8-ми месячные курсы усовершенствования старшего политсостава, в январе 1942 года окончил высшие курсы усовершенствования политсостава. В РККА с 1930 года.

Службу в Армии проходил в должностях:

10.1930 г. по 10.1938 г.- красноармеец, секретарь бюро, политрук роты, инструктор политотдела 30 Кавполк 5 Кавдивизии;

11.1938 г. по 04.1939 г. – политрук полковой школы 72 Кавполк 9 Кавдивизии;

04.1939 г. по 04 1940 г. – инструктор политотдела;

04.1940 г. по 11.1940 г. – военком полка – 11 Кавполк 5 Кавдивизии;

07.194 1г. по 11.1941 г. – военком полка – 55 Кавполк 45 Кавдивизии;

06.1942 г. по 12.1942 г. – военком полка - 960 стр. полк 299 стр. дивизии;

12.1942 г. – командир 960 стр. полка 299 стр. дивизии.

Прекрасный жизненный путь прошел т. Сорокин А.И. за свои 35 лет – путь пламенного советского патриота, воина, большевика. Свою жизнь безраздельно отдал укреплению военной мощи горячо любимой Родины, силе и славе советского оружия. Он - командир-воспитатель – требовательный к себе и к своим подчиненным, сочетал эту требовательность с сердечной теплотой и отеческим вниманием к людям.

7.03.43 г. награжден орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда» в звании майор.

С декабря 1942 года командовал 960 стр. полком 299 стр. дивизии. Участвовал в боях за г. Харьков.

19.08.43 г. в бою за населенный пункт Пересечное подполковник Сорокин А.И. погиб от осколка вражеской мины…

25.08.43 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени в звании подполковник.

Степанов Василий Иванович

Василий Иванович родился в 1909 году в Люберцах Московской области. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войны.

В 1939 году ушёл добровольцем на финскую войну.

В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Воевал на «Невском пятачке» Ленинградской области.

В январе 1942 году получил осколочное ранение левого бедра, находился на излечении в эвакогоспитале (Э.Г. 3162).

Умер 1981 году в возрасте 72 лет. Награждён юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Тимофеев Николай Дмитриевич

Родился в 1921 году. В Красной Армии с 1940 года. Служил в 24 отдельном полку связи 4 воздушной армии с 6 июня 1943 года по 6 июля 1946 года. Прибыл в роту рядовым радистом, через небольшой промежуток времени вырос до радиста 1 класса, получил звание «старшина».

В период наступления наших войск в Крыму и Белоруссии Николай Дмитриевич работал на ответственных радионаправлениях, обеспечивая бесперебойной радиосвязью командование в наступлении. За хорошую работу и большие успехи в усовершенствовании знаний боевой техники был назначен начальником радиостанции.

За время наступления в Польше и Германии он показал образец лучшей работы взаимодействия авиации с другими родами войск, образец замечательной постановки работы экипажа, должной требовательности и внимания к подчиненным.

За образцовую работу по обеспечению командования бесперебойной радиосвязью награжден медалью «за боевые заслуги». Медаль за взятие Кенигсберга, за взятие Берлина, победу над Германией. Оставил роспись на стенах Рейхстага. После войны Николай Дмитриевич работал дежурным по станции Лихославль. Умер в 1966 году.

Титов Александр Алексеевич

11 июля Александр Алексеевич был призван на фронт. Приняв присягу 8 августа 1941 года, стал служить в 1002 стрелковом полку орудийным номером. Служил в 1002 стрелковом полку.

Его военная специальность - наводчик. Через 10 дней после принятия присяги Александр Алексеевич получил лёгкое ранение в руку. У него перестал гнуться мизинец.

Вражеские пули обходили его стороной. Но вот, 8 февраля 1944 года зенитный расчёт, в котором Титов Александр Алексеевич был заместителем командира, отбивал очередную атаку немецкой авиации. В горячке боя он забыл надеть каску. Вражеским осколком наводчик Титов был тяжело ранен в голову. Это ранение стоило ему очень дорого. Александр Алексеевич остался без глаза. Говорят, что позже Александр себя очень ругал за не одетую каску. Осколок чиркнул бы по ней, но не выбил глаз.

28 марта 1944 года медкомиссия эвакогоспиталя №2019 признала его годным к нестроевой службе. Александр Алексеевич был направлен в 707 зенитный артиллерийский полк телефонистом.

День Победы! Семьи с нетерпением ждут возвращения домой солдат с фронта. Ждала и моя прабабушка. В военном билете записано, что Титов Александр Алексеевич демобилизован 22 октября 1945 года. Что он делал до демобилизации, достоверной информации нет, хотя мне рассказали, что прадед Саша занимался возвращением наших военнопленных из Румынии в Советский Союз.

Травкин Пётр Никитич (25.09.1926-20.04.2008)

Родился 25 сентября 1926 года в деревне Марьино Новокарельского района Калининской области. Закончил 4 класса Гнездовской начальной школы. 3 года до призыва в ряды РККА работал в колхозе деревни Марьино и помогал отцу, работая в личном подсобном хозяйстве.

Призван на фронт в ноябре 1943 года. С 23 ноября 1943 года по 10 мая 1944 года был курсантом на базе войсковой части № 15811. После прохождения курса молодого бойца был направлен в войсковую часть №18105, на базе которой в составе Дальневосточного фронта (территория Монгольской народной республики, в городе Чойболсан) был шофёром. С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией в составе войсковой части 18105 шофёром. Заканчивал военную службу в городе Улан-Удэ (станция Дивизионная), откуда и был демобилизован в апреле 1950 года. После возвращения домой долгие годы работал в колхозе «Новый мир» шофёром. Был женат. 17 июля 1951 года зарегистрирован брак со Сназиновой Анной Андреевной, вместе с которой воспитали 3 сыновей. В свободное от работы время занимался валянием валенок, был заядлым грибником.

За службу в рядах РККА с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года. А также в послевоенное время правительством СССР был награждён:

- орденом Отечественной войны 2 степени

- медалью Жукова

- медалью «За Победу над Японией»

- юбилейной медалью «50 лет вооружённых сил СССР»

- юбилейной медалью «60 лет вооружённых сил СССР»

- юбилейной медалью «70 лет вооружённых сил СССР»

- юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Чубуков Александр Емельянович

Александр Емельянович родился в Калининской обл., Новоторжского р-н, ст. Альминная, с. Сукрумня (ныне Сукромля) в 1912 году. Дедушка был очень добрым и чутким человеком, безмерно любил детей, семью, природу. По воспоминаниям внучки (Каминской (Селивёрстовой) Елены) был всегда весёлым и жизнерадостным, любил петь песни. Александр Емельянович всю жизнь отработал в колхозе «Верный Путь», Сукромленского сельского поселения.

Участник Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 года.

Дата и место призыва: 20.04.1941, Ораниенбаумский РВК, Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н.

Последнее место службы: 1066 стрелковый полк 281 стрелковой дивизии. Прибыл в часть 27.09.1944. Воинская часть ЭГ 1114. Выбыл из воинской части 22.12.1944.

В 1941 году ушёл на Ленинградский фронт, в боях был тяжело ранен. После ранения был признан инвалидом I группы, долго лежал в госпитале в г. Ирбите (на Урале), был списан из войск, находился на инвалидности 2 года. В 1943 году был отправлен на фронт на финскую границу, войска НКВД, где во время сражений снова получил ранение. В 1945 году вернулся домой. После тяжелых ранений дедушка работал 10 лет сторожем. Александр Емельянович имел несколько наград, к сожалению, они не сохранились.

Ященков Иван Петрович

Дата рождения: 1924 год, уроженец села Ломакино, Брянской области.

В октябре 1941 немцы оккупировали Брянщину и, будучи несовершеннолетним он ушёл в брянский партизанский отряд. При выполнении боевого задания группа Ивана попала в плен по доносу полицая. Так как он был несовершеннолетним, то был угнан в концлагерь в Германии. Сначала был в Лейпциге, а потом в Дрездене. В концлагерях работал на разных работах по день освобождения - май 1945 года.

Умер в1993 году.